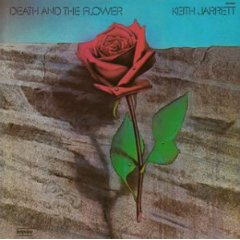

キース・ジャレット「生と死の幻想」 |

|

キース・ジャレットを初めて聴いたのはいつだったのだろうかと考えてみました。1974年の夏、新潟高校3年8組で2年連続のやもめクラスだった私は、あまり楽しい記憶がありません。でも当時の新潟高校は外食も自由だったので、3時間目と4時間目の間の20分の弁当休みを待ち切れずに、2時間目と3時間目の間の10分休みに学校の塀を飛び越えて食べに行くのが私たちの楽しみでした。高校の隣にあった中華料理店「ヤマサ」の定番玉子チャーハンが100円、向かいの蕎麦屋「第五」のウルトラ・ラーメン(3人前)が120円、その隣の和食店「大直」は50円チャーハン、50円親子丼、50円カツ丼がありました。放課後の楽しみは向かいの「安藤商店」で、私たちが「チューチュー」と呼んでいたビニール袋入りのアイス・キャンディ(確か10円でした)を食べることでした。いつも同じクラスで部活に入っていなかった斉藤隆生君(現在は糸魚川総合病院内科部長)と菊池正俊君(新潟市内で開業)と3人で、テレビや音楽などの話をしながら「チューチュー」してました。当時の洋楽はクィーン、ツェッペリンなどのロックが主流で、歌謡曲も「花の中三トリオ」が全盛期でしたが、誰かにチック・コリアの「リターン・トゥ・フォーエバー」、そしてキース・ジャレットの「ソロ・コンサート」も結構いいよと言われて聴いたのがジャズ初体験でした。インターネットもケータイもなく、新潟市内の本屋と言えば北光社と萬松堂、レコード店は石山レコード、名曲堂とツモリレコードだけ、東京までは特急とき号で6時間かかった時代に、新潟市の高校生がキース・ジャレットにめぐり会えたのは今考えてみると奇跡的だったのかなと思います。

1945年にペンシルバニア州のアレンタウンで生まれたキース・ジャレットは、ジャズ・ピアニストとして有名なのはもちろん、クラシックや現代音楽など色々な作品を発表しています。彼のメロディーはとても美しいのですが、大きなうめき声を出しながらピアノを弾くので初めはとても驚きました。1965年にアート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズに参加しましたが、注目されたのは1969年にあのマイルス・デイヴィス・グループに参加してからです。もっとも同グループには同じピアニストのチック・コリアが在籍していたので、彼が脱退するまでキースはオルガンを担当していました。1971年に同グループのヨーロッパ・ツアーで、当時新興レーベルだったECMのオーナーのマンフレート・アイヒャーと出会いました。以後、完全即興によるピアノ・ソロ・コンサートを数多く行って、ECMより一連の実況録音の作品を発表し大ヒットしました。1970年代には、ソロと並行し二つのカルテットを率いていましたが、どちらも解散しました。

キース・ジャレットの「ソロ・コンサート」は、当時高校生だった私にとっては高価な三枚組でした。後に「サンベア・コンサート」という恐ろしい10枚組も出ましたが、今でも買う勇気がありません。彼のアルバムの中で一番聴いたのは、1975年1月24日に録音された即興演奏のピアノ・ソロ「ザ・ケルン・コンサート」です。連絡ミスのため予定とは別の高音域が出ないピアノで、しかも前日のローザンヌから24時間眠らず車で移動し朦朧とした意識の中で弾いたと言われているこのアルバムは、今でも大愛聴盤です。

キース・ジャレットはアルバムも多いし作品も変化に富んでいるので選ぶのは難しいのですが、一番重要なアルバムは1974年の「生と死の幻想(原題 はDeath and the Flower=死と花。)」 と言われています。この作品は彼のアメリカン・カルテットにギレルミ・フランコ(パーカッション)を加えた編成によるグループ初期の録音です。インパルス・レーベルにおけるアメリカで活動したカルテットは、通称アメリカン・カルテットと呼ばれ激しくテンションの高い演奏が多く、ECMレーベルにてヨーロッパで活動したカルテットは、同じくヨーロピアン・カルテットとして透明感のあるリリカルな演奏が中心だったようです(まだ全部は聴いていないので)。

「生と死の幻想」は1974年10月9,10日、ニューヨーク、ジェネレーション・サウンド・スタジオで録音されました。メンバーはキース・ジャレットのピアノにチャーリー・ヘイデンのベース、ポール・モチアンのドラム、デューイ・レッドマンのサックス、そしてギレルミ・フランコ、プロデューサーはエド・ミッチェルです。全3曲。1曲目がタイトル曲の「生と死の幻想」、マルチプレイヤーのキースの竹笛で始まり、全メンバーによる打楽器の競演のあと、ヘイデンのベースが鳴り、キースのピアノが続き、主役レッドマンが登場し曲は燃え上がって行きます。2曲目「祈り」はヘイデンとの荘厳なデュオ曲。3曲目の「グレイト・バード」で再びレッドマンが加わりますが、キースも多重録音で見事なソプラノ・サックスを吹いています。敢えてこの作品の難点を言えば、暗すぎることです。

キース・ジャレットはインパルスで計8枚のアルバムを残していますが、「宝島」に続く第3 作が「生と死の幻想」です。この2枚の作品は同じアメリカン・カルテットによる同じ年の録音ですが、雰囲気がまったく違います。「宝島」は「生きる」喜びが伝わって来ますが、「生と死の幻想」は「死」を強く意識しています。

アメリカン・カルテットでは、「生と死の幻想」をモチーフに1976年4月、ルートビッヒスブルク、トンスタジオ・バウワーで録音された「残氓(読み=ざんぼう。生き残った他より帰化せし民のこと。亡国の民=氓と考えると、その字の通りになる訳です。)」

が最高傑作だと思います。「生と死の幻想」と違い、メンバーにはパーカッションのギレルミ・フランコはいませんが、プロデューサーはあのマンフレート・アイヒャーに変わっていて、この2作の違いはプロデューサーの差であるとも言われています。このアルバムはECMではアメリカン・カルテットで最初のアルバムで、しかもヨーロッパでの録音ですが、主役に戻ったキースはこの年アメリカン・カルテットを解散しました。

「生と死の幻想」のジャケット内部に掲載されているキース・ジャレットが書いた同名の詩の日付は録音後の1974年12月5日になっています。つまり録音の時点では、曲名もコンセプトも決まっていなかった可能性があります。

「ぼくらは誕生と死の間で生きている。あるいは、そうなのだと都合よく自分に納得させている。しかし、実は、ぼくらは自分たちの生のあらゆる永遠の瞬間に、生まれつつあると同時に死につつもあるのだ。したがって、ぼくらは花のようであることにもっと努めなければならない。というのは、それは毎日のように自らの誕生と死を経験しているからだ。」(清水俊彦 訳)

私がキース・ジャレットに初めて出会ったのが33年前で、人生の色々な節目に時々「生と死の幻想」を引っ張り出して聴いています。実は彼のアルバムの中では取り立てて気に入っているわけではありません。それでもこんなに長く聴いているのは、音楽的なことよりも、この作品が表現している世界が私にとってある状況ではとても魅力的に感じられるためなのか、それとも意味深なタイトルによる暗示にかかっているだけなのかも知れません。

この原稿は2006年に亡くなった叔父、岡田敏夫の追悼文として書き始めたものです。長文になったので次号に本文を投稿予定です。

新潟市医師会報 2009年1月 第454号

|